卒業生の方へのお知らせ

「東冶会」について

東冶会はマテリアル工学科・マテリアル工学専攻の同窓会の名称であり、東京大学で最も長い歴史を誇る学科・専攻と同様に由緒のある組織です。 以下に示す学科の卒業生と関連する大学院専攻の在籍者が会員となります。会員同士の連絡と親睦を図ることを目的として、会員名簿の発行や講演会・懇親会の開催などをおこなっています。

- 明治12年~明治19年東京大学理学部採鉱冶金学科

- 明治20年~明治29年7月工科大学採鉱および冶金学科

- 明治30年7月~大正7年7月東京帝国大学採鉱冶金学科

- 大正8年7月~昭和18年9月東京帝国大学工学部冶金学科

- 昭和19年9月~昭和22年9月東京帝国大学第一工学部および同第二工学部冶金学科

- 昭和23年3月~昭和29年3月東京大学第一工学部および同第二工学部冶金学科

- 昭和27年3月~昭和48年3月東京大学工学部冶金学科

- 昭和49年3月~昭和51年3月東京大学工学部金属工学科

- 昭和52年3月~平成元年3月東京大学工学部金属工学科および同金属材料学科

- 平成2年3月~平成12年3月東京大学工学部金属工学科および同材料学科

- 平成13年3月~東京大学工学部マテリアル工学科

マテリアル工学科の沿革

現学科の歴史は明治の初めに遡ります。1873年、文部省により創立された開成学校、および、1871年に工部省により開設された工学校、この二つの源を持っています。

1877年に工学校は工部大学校となりましたが、1885年までは、文部省の東京大学と二本立ての教育が行われました。工部大学校はイギリス系の教官により、東京大学はドイツ系の教官によって教育されました。工部大学校では、ジョン・ミルン先生( John Milne )とエドムンド・ナウマン先生( Edmund Naumann )が教鞭をとり、東京大学では、クルト・ネットー先生( Curt Netto )が採鉱学・冶金学の教師でした。

1886年帝国大学発足後、採鉱および冶金学科は改編、拡張を重ね、1909年に採鉱学科と冶金学科にわかれて、冶金学科としての運営が始まりました。

1964年、戦後の国内工業の急速な発展に対処するため、また、金属工業の学問分野の拡大に伴い、冶金学科の拡充改組が行われ、1967年にはすでに定員80名の大教室になっています。

1972年には、冶金学科から金属工学科へと変わり、製造と利用に関する教育に重点をおく金属材料製造コースと新しい機能材料の開発を目指す金属材料物性コースの二つを設置し、1976年には金属工学科と金属材料学科に分かれました。その後、現マテリアル工学科への布石として、1986年にセラミック材料、1988年にはガラス材料へと対象の拡張が始まり、1990年に金属材料学科は材料学科へと名称が変更されました。

1999年に、両学科は有機材料・半導体材料を含む材料全般を対象としたマテリアル工学科に統合されました。2004年からはバイオマテリアル、環境・基盤マテリアル、ナノ・機能マテリアル* の3コース制とし、幅広い領域をカバーし、現在に至っています。

※ 2014年度まではナノマテリアル。

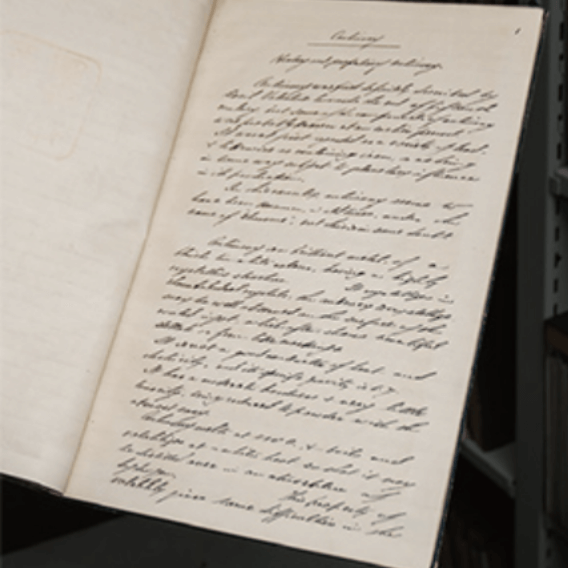

図書室には学科創設時からの論文が今も大切に保管されています。

- 東冶会

-

会長 片山 正則 事務局 〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学工学部マテリアル工学科内 電話番号 03-5841-7160 広報担当 吉田 英弘 各地区の同窓会の案内等も掲載いたしますので、情報をお寄せください。